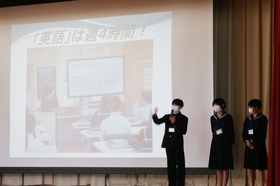

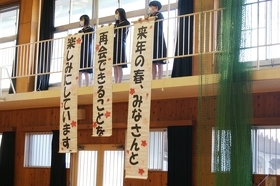

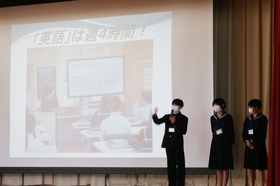

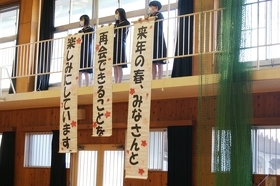

江陽小学校、昭和小学校、はりまや橋小学校の6年生を対象に中学校一日体験入学が実施されました。生徒会による学校紹介、吹奏楽部による歓迎演奏、中学校教員による体験授業、部活動体験等が行われました。閉会行事では、生徒会が垂れ幕にしてメッセージを贈りました。

江陽小学校、昭和小学校、はりまや橋小学校の6年生を対象に中学校一日体験入学が実施されました。生徒会による学校紹介、吹奏楽部による歓迎演奏、中学校教員による体験授業、部活動体験等が行われました。閉会行事では、生徒会が垂れ幕にしてメッセージを贈りました。

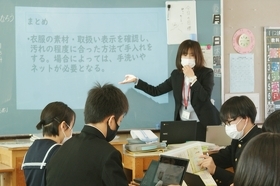

今日から師走。お坊さんが走り回るほど忙しい月というのが「師走」の由来のようです。2年家庭科では「泥汚れの付いた体操服や靴下、制服などの衣服をどのように洗濯すればよいか」という課題について、各自がタブレットで調べ、グループでJamboardにまとめていきました。

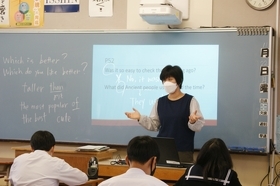

2年英語では、期末テストで見られた解答例を使って、より良い解答にするための方策を学んでいました。2年国語では、「私のおすすめの本」について、自作のスライドを使って友達に発表していました。期末テストも終わったので、ゆっくりと本を読む時間が持てそうですね。

期末テスト最終日。英語、美術、国語のテストが行われ、英語では、リスニング問題に挑戦していました。点数に一喜一憂するよりも、できなかったところを「できるようにする」ことが大切なのです。期末テストは通過点であり、皆さんの最終ゴールはもっと先にあるはずです。

理科、保体、音楽のテストが行われました。中学では既に習った内容をベースに新たな内容が加わるので、一定の知識が身についていないと今後の授業が理解できなくなります。一朝一夕に学力が身につくわけではありませんが、今日は明日のテストに向けて全力を注ぎましょう。

1時間目はテスト勉強としての自学自習の時間です。3年生の教室では、受験生だけあって目標に向かって突き進む熱気が感じられました。今日は、「社会、数学、技・家」で、全員が真剣にテスト問題に向き合っていました。昨日の勤労感謝の日を有効に活用できたでしょうか?

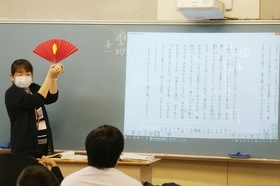

11月22日は「いい夫婦の日」。夫婦でなくても常に相手への感謝の気持ちは持ち続けたいものです。教室では期末テスト直前とあって生徒の集中力が高まっています。2年国語では「扇の的」(平家物語)の授業が行われていて、教員自作の扇を使って情景を読み取っていました。

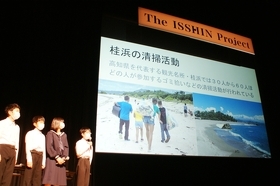

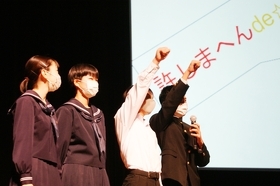

「The ISSHIN Project」が行われました。午前中は、SDGsをテーマにした探究活動の成果発表会「プレゼンフェスタ」、午後は、動画コンクールの「パフォーマンスコンテスト」です。どの発表も工夫が見られ、見ていて楽しくなりました。城東中がISSHINする一日でした。

音楽の坪内さんの授業では、シューベルトの「魔王」を鑑賞し、特徴を捉えた紹介文を作っていました。理科の朝倉さんの授業では、「蒸留」の手法が身の回りの生活でどう活用されているか、タブレットを使って調べました。教員という仕事のやりがいを感じてくれましたか?

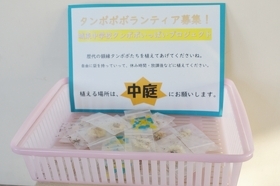

「城東中タンポポいっぱいプロジェクト」と称し、職員室前に、タンポポの種を入れたかごを置き、タンポポを植えてくれる生徒を募集しています。来春には、中庭を黄・白・ピンクのタンポポで埋め尽くしたいと考えています。早速3年生の男子が種を植えてくれていました。