今日の給食が2学期最後になります。メニューは、さばの生姜煮、ブロッコリーの胡麻和え、白菜汁、麦ごはん、牛乳です。給食の時だけはマスクを外せるので笑顔を垣間見ることができます。無言でおいしそうに食べていました。明日一日はお弁当の準備をお願いします。

今日の給食が2学期最後になります。メニューは、さばの生姜煮、ブロッコリーの胡麻和え、白菜汁、麦ごはん、牛乳です。給食の時だけはマスクを外せるので笑顔を垣間見ることができます。無言でおいしそうに食べていました。明日一日はお弁当の準備をお願いします。

今年も残り10日。新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。学校では、マスクの着用、換気の徹底(写真)、手洗いの奨励など感染防止対策を行っています。寒くても換気をしないわけにはいきません。制服の中に一枚多く着込むなど、各自で防寒対策に努めてください。

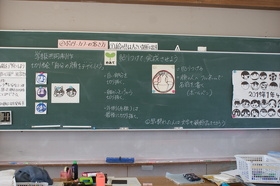

1年生の美術では、自分の顔をデザインした切り絵を使い、学級共同制作に取り組んでいました。眼鏡をかけた顔やマスクをつけた顔など十人十色の顔が描かれています。みんなの心を一つにして新しいものを創造していく活動は、まさに「ISSHIN」(一心)そのものです。

1年生の学級活動では、進路を中心とした二者面談が行われていました。進路学習は3年生からと考えている人も多いと思いますが、1年生から自分の進路について考えることには大きな意味が含まれています。一対一で担任と話している生徒の姿からは、緊張感が伝わってきました。

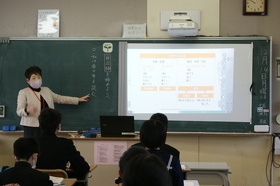

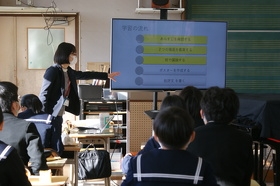

鹿児島県の吉田南中学校から2名の先生が学校視察に来られ、5時間目のすべての授業を参観しました。プロジェクターで動画を映したり、クイズ形式の問題に挑戦したり、「坊ちゃん」のミニシアターを開催したりと、生徒の興味・関心を高めるための工夫が随所に見られました。

3年音楽の授業です。日本の伝統芸能である「能-羽衣」を鑑賞しました。DVDを見たり、CDを聞いたりしながら、能の音楽にはどのような特徴があるかを考えていきました。生徒の「振り返り」には「大人になったら能を見に行ってみたい」という感想が書かれていました。

今日は、本校の応援団「城東33グループ」の活動日です。生徒たちが少しでも良い環境で勉強や部活動ができるようにと、月に一度集まり、校舎内外の清掃活動等を行ってくれています。寒風吹きつける中での作業となりましたが、学校がきれいになりました。本当に感謝です!

女子の保健体育の授業では、持久走に取り組んでいます。2グループに分けて、学校周辺を5周(約2.5㎞)走ります。「どうやって走ればタイムを縮めることができるか?」が課題です。ペース配分や呼吸法、フォームなどを工夫して、自分に合った走り方を探してみましょう。

生徒会役員選挙の結果、生徒会長に西村さん、副会長に形見さんと中島さん、書記に千屋さんと島崎さん、学習文化委員長に山口さん、生活安全委員長に下村さん、保健体育委員長に西澤さん、美化委員長に渡邉さん、図書委員長に福冨さんが選ばれました。頑張ってください!

和歌山県田辺市の大塔中学校から前山校長先生が学校視察に来られ、高知市教育委員会の学力向上アドバイザーの先生方と一緒に、2時間目のすべての授業を参観しました。プロジェクターの効果的な活用や対話的な学習場面の工夫など、魅力的な授業が展開されていました。