本校の応援団である「城東33グループ」の活動日です。少しでも良い環境で勉強や部活動ができるようにと、月に一度集まり、校舎内外の清掃活動等を行ってくれています。今日は、グラウンド周辺を掃除してもらいました。大きなゴミ袋5袋分の落ち葉が集まりました。

本校の応援団である「城東33グループ」の活動日です。少しでも良い環境で勉強や部活動ができるようにと、月に一度集まり、校舎内外の清掃活動等を行ってくれています。今日は、グラウンド周辺を掃除してもらいました。大きなゴミ袋5袋分の落ち葉が集まりました。

1年数学は、「平面図形を回転させてできる回転体を見取り図で表そう」という学習です。正方形の色紙を割りばしで挟み実際に回転させることで、回転体がどんな立体になるかを見つけ、後半では、タブレットのジャムボードを使ってクラス全体で意見を共有していきました。

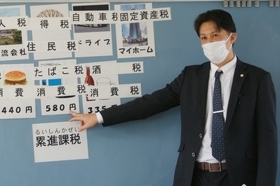

税の意義や役割を正しく理解してもらうために、税理士さんをお招きし「租税教室」を開催しました。「なぜ税金を納めるのか」「税金の種類」「身の回りの税金」などについて学習しました。税についての理解を深める一番の近道は、一人一人が税に関心をもつことです。

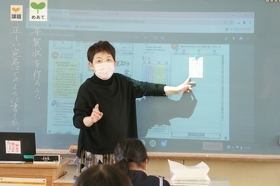

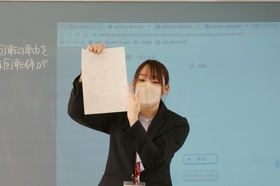

初任者研修の一環で、徳永教諭と上岡教諭の研究授業が行われました。2年保健では、喫煙者が禁煙したくなる説得方法について考えました。1年技術では、情報の技術が生活や社会で果たしている役割について理解を深めました。初任者教員の成長の跡がうかがえる授業でした。

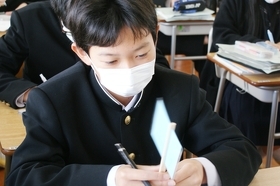

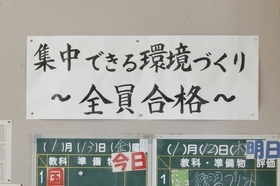

3年の数学では、入試問題対策として計算練習問題に取り組んでいました。入試を控えて、緊張感や集中力が高まっています。公立高校A日程入試まであと51日しかありません。教室の前には「集中できる環境づくり~全員合格~」と筆文字で力強く学級目標が掲示されていました。

卒業式の会場を飾るために、生徒会執行部が花植え作業を実施しました。パンジーやビオラ、ノースボールなど色とりどりの花を、地域や保護者の方と一緒にプランターに植えていきました。3月の卒業式まで、水やりや花柄摘みをしながら、きれいな花を咲かせていきましょう。

PTA会長、校区の小学校長、地域の方等にご参加いただき第2回開かれた学校づくり推進委員会が行われました。新生徒会のメンバーが抱負を述べた後、参加者との意見交換を行いました。「生徒の個性が輝く城東中にしていってください」と温かいエールを送っていただきました。

昨日行われた実力テストの返却が始まっています。3年生は、真剣な表情で教員のテスト解説に耳を傾けていました。1年美術では、毎年恒例の学級共同制作「似顔絵切り絵」が完成に近づいています。1月28日(土)の参観日には、廊下に掲示してある学級作品をご覧ください。

体育館で3学期の始業式を実施しました。2023年、城東中学校の合言葉は「超えろ」です。始業式終了後、生徒会認証式を行い、新役員一人一人に認証書を授与しました。2時間目からは全学年5教科の実力テストを行いました。冬休みの学習の成果を十分発揮できたでしょうか?

1年書写では、友達や先生、祖父母等に宛てて年賀状を書いていました。初めて年賀状を書くという生徒がクラスに10人もいるという実態には驚きです。タブレットで郵便番号や年賀状の書き方を調べながら、慣れない筆ペンを使って、心を込めて丁寧に仕上げていきました。