全学年で5教科の実力テストが行われました。ハードルクリアテスト、期末テスト、実力テストではそれぞれ範囲や目的が違います。実力テストは総復習的な意味合いが強いテストです。学校で習ったことを普段から定着させておくことが、実力アップへの一番の近道です。

全学年で5教科の実力テストが行われました。ハードルクリアテスト、期末テスト、実力テストではそれぞれ範囲や目的が違います。実力テストは総復習的な意味合いが強いテストです。学校で習ったことを普段から定着させておくことが、実力アップへの一番の近道です。

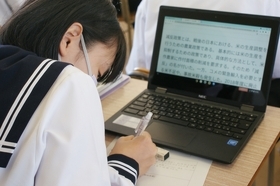

2時間目は、学級閉鎖や臨時休業に備え、学級担任が指導者役となり、オンライン授業についての実践的な練習を全校一斉で実施しました。朝学活での出席の取り方やチャットでの応答の仕方、スライドの見方やマイクを使っての交流方法、課題の提出の仕方などを体験しました。

まん延防止等授運転措置を受け、始業式は校長室からオンラインで実施しました。生徒の皆さんの顔を見て直接伝えたかったのですが仕方ありません。校長講話では「コロナだからできないとあきらめるのではなく、どうすればできるかを常に考えよう」と生徒に呼びかけました。

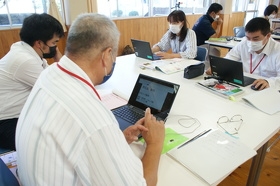

新型コロナウイルス感染拡大に備え、教員全員でオンライン授業研修会を開催しました。少人数のグループに分かれ、教員役、生徒役になって模擬授業を実施しました。実際にオンライン授業を行ったことで課題も見えてきました。テレビ等の取材もたくさん来てくれました。

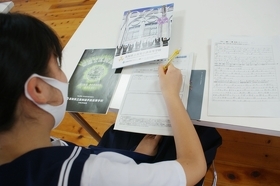

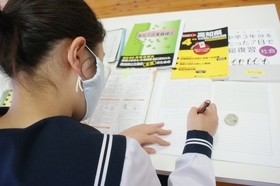

夏休みでも、主体的に学校に来て学ぶ生徒がいます。写真左の生徒は、高校のパンフレットの情報を使って、志願理由書を書く練習をしていました。写真右の生徒は、過去の高校入試問題集や総復習ドリルを使って自学自習をしていました。個別最適化の学びが実現されています。

今日から始まったパワーアップ教室(自主的な学習)には1~3年生、14名が参加。消毒・換気・距離に気をつけながら、各自、真剣に学習に取り組んでいました。また、少人数での教科の補充学習も始まっています。教室では、新しい黒板への張り替え工事が行われていました。

午後、城東中学校区の小中学校の教職員が一堂に会し、研修会を行いました。高知大学の是永かな子先生を講師にお招きし、「インクルーシブ教育実現に向けての取組や課題」という内容で学習を深めました。感染防止策として、タブレットを使ってグループ協議を行いました。

昨日まで蕾だった玄関前のひまわりが、みんなの登校を出迎えるかのように、今日から咲き始めました。本校では、広島平和記念日に合わせ毎年8月6日を登校日とし、全校で平和学習に取り組んでいます。今日は、「伝えたい高知空襲の記憶」というビデオを見て学習しました。

明日から42日間の夏休みです。体育館に全校生徒が集まり実施しました。校長講話では、大谷翔平の「ゴミ拾い」の話を取り上げ、「人が見ていなくてもきちんとできる人間になってほしい」と伝えました。生徒全員がきちんと顔を上げ、真剣に話を聞くことができていました。

梅雨も明け、猛暑到来。学力向上アドバイザーの学校訪問があり、全ての授業を見ていただきました。タブレットを使った授業や数学の習熟度別授業、学校図書館を活用した国語の授業などが行われていました。「授業中の生徒の表情が良い」とお褒めの言葉をいただきました。